sabato 5 gennaio 2013

Art Directors Guild Awards - nominations.

Cominciano con le scenografie i premi che “i sindacati” dei lavoratori di ambito cinematografico si cantano e si suonano, e sono, questi, i premi a cui bisogna stare più attenti: in questo caso, gli scenografi premiano gli scenografi, per cui la giuria non è composta da gente quasi-a-caso come nell'Academy o soprattutto nella Foreign Press Association, ma da attrezzisti e disegnatori che ne capiscono.

Come sempre, le categorie riguardano i film di periodo (dove per “periodo” si intende ciò che non si copia dall'attuale paesaggio urbano), in cui sicuramente Anna Karenina, Lincoln e Les Misérables hanno una marcia in più essendo particolarmente colossali – l'ultimo soprattutto; i film di fantascienza o fantasy, dove Cloud Atlas e Lo Hobbit sicuramente meritano (il primo perché costruisce, anche se per finta, sei momenti e luoghi nel tempo; il secondo perché, al solito, si avvale di inesistenti villaggi e castelli) anche se le solite aspettative che avevamo per Lo Hobbit erano le stesse del Il Cavaliere Oscuro; i film contemporanei, dei giorni nostri, che appunto sono fatti della cronaca attuale: lo tsunami di The Impossible, la cattura di Bin Laden di Zero Dark Thirty. I colori esotici di Marigold Hotel si fanno notare anche qua, questa volta, inaspettatamente. A discapito di The Master, grandioso escluso dell'anno.

I 17esimi Art Director Guild Awards si svolgeranno sabato 2 febbraio al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills con la conduzione di Paula Poundstone per il quarto anno consecutivo; per la lista dei candidati in tutte le altre categorie (video musicali, serie televisive) rimando al sito ufficiale.

Period Film

Sarah Greenwood per Anna Karenina

Sharon Seymour per Argo

J. Michael Riva per Django

Eve Stewart per Les Misérables

Rick Carter per Lincoln

Fantasy Film

Uli Hanisch & Hugh Bateup per Cloud Atlas

David Gropman per Vita Di Pi

Arthur Max per Prometheus

Nathan Crowley & Kevin Kanavaugh per Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno

Dan Hannah per Lo Hobbit: Un Viaggio Inaspettato

Contemporary Film

Nelson Coates per Flight

Dennis Gassner per Skyfall

Alan MacDonald per Marigold Hotel

Eugenio Caballero per The Impossible

Jeremy Hindle per Operazione Zero Dark Thirty

Etichette:

ADG,

Anna Karenina,

Argo,

Cloud Atlas,

Django Unchained,

Flight,

Il Cavaliere Oscuro,

Les Misérables,

Lincoln,

Lo Hobbit,

Marigold Hotel,

Skyfall,

Vita Di Pi,

Zero Dark Thirty

giovedì 3 gennaio 2013

allegoria della vista.

La Migliore Offerta

The Best Offer, 2012, Italia, 124 minuti

Regia: Giuseppe Tornatore

Sceneggiatura originale: Giuseppe Tornatore

Cast: Jeoffrey Rush, Jim Sturgess, Sylvia Hoeks,

Donald Sutherland, Philip Jackson

Voto: 8/ 10

_______________

«Tornatore potrebbe fare un film tutto nero, e io lo andrei a vedere lo stesso, e mi piacerebbe» dico spesso e dico a molti, pur ammettendo che Baarìa non è stato certo un capolavoro (ma La Sconosciuta lo fu) e per questa mia frase, Tornatore mi mette alla prova e mi dà da scrivere la più difficile recensione di questi due anni.

Perché il film si può analizzare su più livelli, come tutto d'altrone, ma questa volta di più, per esempio: la sceneggiatura. Impeccabile per i dialoghi, forte all'inizio per l'intreccio – c'è un uomo, un battitore d'aste, un Geoffrey Rush ancora più bravo di quello che è stato ne Il Discorso Del Re, che ha passato tutta la vita “in bottega” ad amare “il lavoro dell'artigiano” e ad imparare a distinguere un autentico da un falso, «anche se pure i falsi hanno una parte di autenticità», perché l'autore non riesce a non metterci del proprio. Conosciuto in tutto il mondo e temuto dai colleghi e idolatrato dalle masse, batte aste anche a proprio nome e di nascosto colleziona e accumula e si circonda di ciò che è promettente o ciò che ha già promesso. La sua vita scorre tutta uguale a se stessa: manda un gruppo di delegati a fare sopralluoghi nelle ville abbandonate da poco o passate in eredità ad altri, questi archiviano e catalogano e fotografano ciò che c'è dentro, lui organizza luogo e modo di vendita. Fino a quando una telefonata gli farà cambiare i piani: questa ricca ereditiera lo implora di essere egli stesso a scendere in campo già dalla prima visita, e una volta gli dà buca, un'altra volta gli dà bidone, insomma questa ragazza non si vede mai, ma il custode della palazzina sì. E la palazzina è piena zeppa di qualsiasi cosa, anche della ferraglia, che Rush prontamente porta a Jim Sturgess, mani tremendamente consumate dal lavoro quasi di fabbro e vagonate di donne dentro e fuori al negozio. Primo errore: un ormai anziano e così colto uomo d'arte non inizierebbe mai una relazione d'amicizia così confindenziale con uno spiantato sbarbatello che ingrana bullette. Ma così succede, e Geoffrey gli confida tutto, questo nascente amore per questa malata ragazza. Secondo errore: il film che ha preso forma dopo un incipit elegantissimo e composto e algido e molto formale con tanto di violini in scena d'apertura (diretti da Ennio Morricone che dopo di ciò praticamente scompare e si limita a musicare con note essenziali e quasi banali le scene che proprio necessitano di musica, regalandoci la più anonima e insipida colonna sonora della sua carriera, nonostante queste parole) rotola su se stesso e ci mostra l'asta, il dialogo con il giovane fabbro, la relazione con la ragazza nell'ombra, un'altra asta, un altro dialogo, un'altra parlata della ragazza – il cui lavoro è tutto nella bocca di Myriam Catania che la doppia e praticamente la re-interpreta.

Ci siamo, insomma, ormai arresi a questa routine della trama che dopo il lieto non-fine ci aspettiamo necessariamente qualcosa, un colpo di scena, siamo indotti a sospettare una tresca, un tradimento, qualcosa di piccolino insomma, e invece no: Tornatore ci dà il botto, tutto il braccio ci dà, svela un marchingegno più complicato di quello che i protagonisti cercano di montare. Ma è troppo.

Però, primo livello allegorico: pare che si ricalchi la storia dell'arte in sé, che dopo un calibrato, composto, razionale Rinascimento è caduto in un guazzabuglio di prospettive esagerate e sempre più spinte soluzioni compositive, il Manierismo – perché questo finale, manierista è. Oppure: dopo un film rigidissimo e quasi noioso per i suoi primi due terzi scoppia e nello scoppiare si trasforma in disordine, montaggio veloce, confuso, che mischia il passato col presente col ricordo col sogno col dubbio. O ancora: Tornatore ci vuole insegnare che l'amore, come l'arte, è forse una bellezza di cui possiamo avere solo un'esperienza fugace, breve, immediata, che si consuma: che resta in noi nel tempo in cui decidiamo di farla restare, pensandoci, ma che effettivamente si interrompe nel momento in cui distogliamo lo sguardo dal quadro appeso, usciamo dal museo, lasciamo la camera segreta della nostra casa.

Perché Giuseppe Tornatore, comunque, un testone ce l'ha. Anche solo per aver deciso e poi scritto una storia su un battitore d'aste, su un mondo (quello del commercio artistico, del collezionismo) che pensavamo non gli appartenesse; lui, il regista dei registi, in America tanto amato perché ha sempre saputo far parlare al massimo la macchina da presa (ed era questo il punto forte di Baarìa), lui che dopo l'Oscar per Cinema Paradiso ha fatto innamorare gli americani che gli hanno candidato all'Oscar persino Malèna, lui che dopo questo continuo ritorno alla sua Sicilia e il conseguente sbadiglio della critica è ritornato sulle orme de La Sconosciuta riproponendo gli stessi meccanismi narrativi, gli stessi colori, la tensione, e addirittura le stesse scene (le botte sotto la pioggia, la visita in casa di cura) ma prendendo mezza troupe e tutto il cast d'oltreoceano.

Magistrale gli arredi e le scene di Maurizio Sabatini (La Vita È Bella, Pinocchio) che ha dovuto riempire questi interni di statue, affreschi, pitture a olio, cornici, anche quadri che è impossibile avere nella stanza per un'allegoria della vista dei giorni nostri. Magistrale la fotografia (di Fabio Zamarion). E Tornatore dov'è? Nella scena finale, sicuramente. In poche altre. Ma c'è. E anche se questo film fosse stato tutto nero io gli avrei dato 8.

martedì 1 gennaio 2013

l'atlante delle nuvole.

Cloud Atlas

id., 2012, Germania/ USA/ Hong Kong, 172 minuti

Regia: Tom Tykwer, Andy Wachowski e Lana Wachowski

Sceneggiatura non originale: Tom Tykwer, Andy e Lana Wachowski

Basata sul romanzo Cloud Atlas di David Mitchell (Frassinelli)

Cast: Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadent, Hugo Weaving,

Jim Strugess, Ben Wishaw, Doona Bae, Xun Zhou, James D'Arcy

Keith David, David Gyasi, Susan Sarandon, Hugh Grant

Voto: 7.5/ 10

_______________

Che titolo straordinariamente meraviglioso, che meravigliosa immagine: cosè, l'oceano, se non l'atlante delle nuvole che riflette con la luce?

E, l'oceano, non è ciò che lega noi tutti dovunque siamo e in qualsiasi momento ci troviamo?, e le nuvole non fanno altrettanto?

Meno potente è il sottotitolo: “everything is connected” (lo dico all'inglese) rende immediatamente pretenzioso – aggettivo che hanno usato in molti – il film che si cela dietro la locandina, e soprattutto riporta alla mente una pellicola che, seppur di tema decisamente più attuale e realistico, faceva vedere come sul serio everything is connected tra i pozzi petroliferi dell'Iran e gli studi televisivi svizzeri e le case dei dipendenti CIA. Quel film era Syriana e, forse per colpa del sottotiolo, ritorna un po' in mente mentre scorrono le immagini di uno degli episodi di cui è composto questo, quello ambientato negli anni '70, quando Halle Berry cerca di scoprire motivi e modi di disattivazione di un reattore nucleare che potrebbe farci saltare tutti in aria. Ma questo non fa il film; gli episodi sono sei, e non sono staccati ma vengono mostrati a incastro (trovata che salva la pellicola intera): in ordine temporale sono nell'Oceano Pacifico coloniale del 1849, dentro e fuori da una barca in cui un nero salverà lo stomaco a un bianco che si ribellerà al suo mandante; nella Scozia del '36, patria di musicisti e poveracci, dove un noto e attempato compositore “assume” un giovane (MyMovies ci tiene a precisare: «bisessuale», come se lo dicessimo anche di Shakespeare) romantico e sognatore affinché metta su carta e su piano le melodie che gli entrano in testa di notte; a San Francisco, nel '73, una giornalista in erba figlia di giornalista in tomba, resta chiusa in ascensore con l'amante del compositore di cui prima e tenterà di bloccare l'esplosione del reattore di cui prima ancora; 2144, in una metropoli dell'estremo Oriente, una sorta di fast-food cibernetico, il Papa Song, conta centinaia di commesse geneticamente identiche che rispettano le regole di contratto e servono i clienti volgari, si fanno palpare, dormono senza fiatare e ingurgitano sapone per campare; una si ribella e viene fatta fuori e la sua amica, iniziata alla ribellione, viene studiata perché il ribellarsi non era inserito nel pacchetto originale di cui sono composte, e diventerà una sorta di figura simbolo di un movimento, una sorta di Aung San Suu Kyi tutta pace e filosofia di vita, che appunto verrà considerata divinità per i posteri, e cioè: 2321, dopo “la caduta” non si sa di cosa il mondo è tornato alla vita bucolica di Virgilio tra i monti e le capanne con qualche tatuaggio in testa in più; Tom Hanks vede e sente il diavolo, ma non come ne Il Maestro E Margherita, perché questo diavolo lo minaccia di cose che poi non fa, e contro il demonio ha la meglio la bella e bianca (di vestiti) Halle Berry di cui ancor prima, perché qua gli attori sono dieci e con trucco e parrucco e vestiti ora da donna ora da uomo sono sempre loro a interpretare tutti i ruoli ora in costumi di pizzi inglesi ora para-scientifici. E se, in linea di massima, i due più presenti attori (i premi Oscar Berry e Hanks) si rintracciano sempre, già facciamo fatica, per esempio, con Hugo Weaving che diventa prima Spock e poi la signorina Trinciabue, o con Hugh Grant, o con Ben Whishaw.

Quest'ultimo, il John Keats di Bright Star, torna a lavorare con Tom Tykwer dopo l'esordio ne Il Profumo e assiste, di nuovo, a un finanziamento tedesco per girare un film in inglese. Con la differenza che questo è il finanziamento tedesco: il più corposo di tutti i tempi, il più costoso film indipendente che sia mai stato girato, perché la Germania in Tykwer ci crede (Süskind non aveva mai accettato che si girasse un film dal suo libro più famoso) e poi perché mentre questo stava adattando per lo schermo il romanzo di David Mitchell (edito in Italia da Frassinelli e appena ristampato) i fratelli Wachoski, quelli di Matrix per chi non lo sapesse, si sono inseriti nel progetto e hanno scritto tre dei sei episodi; questi tre, li hanno girati con propria troupe e proprie regie distintamente da Tykwer, e mentre il mondo non ne aveva notizie, in tre mesi hanno finito. Le sei mani, però, si vedono: i segmenti “del futuro” sono tutti inseguimenti e sparatorie che contrastano con la telecamera a spalla delle scene in costume; dove si alza la tensione per la scoperta dei cloni e per l'attentato in aereo, Tykwer risponde con scene-cardine totalmente ingiustificate, irreali, al limite del ridicolo (le botte nel bar scozzese). E se lui si fa tutto romantico con voci fuori campo che parlano di amore lontano e annaspamenti per campare, i fratelli cibernetici ricreano città, gerarchie, sale di sacrificio, sistemi di visualizzazione – al solito.

Il patchwork è tenuto però magistralmente in piedi dal montaggio (non dal montatore). La scena dell'acqua dimostra tutto, e dunque l'attenzione dello spettatore è alta per tutte le quasi tre ore del film che scorrono per scene ora brevissime ora più descrittive. Ma, eccetto qualche collegamento palese, everything is not connected: le voglie a forma di stella cometa?, la fuga dall'ospizio?, tutto scorre scorre e in certi momenti sembra non andare da nessuna parte.

Ci era stato promesso come una perla per gli occhi (da questa immagine uscita in anteprima), poi come una perla per il cervello (da quest'altra), poi la stampa americana l'ha bocciato salvando trucco, scene, effetti e la magistrale colonna sonora (candidata al Golden Globe) e abbiamo pensato che sarebbe stato pura merce da botteghino; invece, ha fallito anche là.

sabato 29 dicembre 2012

storia di fulmini e di temporali.

Frankenweenie

id., 2012, USA, 80 minuti

Regia: Tim Burton

Sceneggiatura non originale: John August

Basata su Vincent e Frankenweenie di Tim Burton, scritti da Leonard Ripps

Voci originali: Charlie Tahan, Catherine O'Hara, Martin Short,

Winona Ryder, Martin Landau, Robert Capron, Conchata Ferrell

Voto: 7.2/ 10

_______________

Appena arriva il minimo successo ecco che il regista già abbastanza famoso inizia a diventare uno sforna-prodotto, ché non si chiama più nemmeno autore, proprio regista: riceve una sceneggiatura, e la mette in piedi, qualcuno gli propone una cosa, e lui la fa. E dopo che gli stavano andando già bene le cose, prima La Fabbrica Di Cioccolato e poi Alice In Wonderland hanno fatto diventare Tim Burton uno-di-quelli che sfornano un film all'anno (leggi: Woody Allen), addirittura quest'anno ne ha sfornati due (leggi: Clint Eastwood). E la vecchia fantasia l'ha lasciata alle ortiche: il primo film, era una specie di remake di una serie anni '70, questo è l'allungamento di un suo corto degli '80.

A (ri)scrivere la storia ha(nno) chiamato il compagno degli ultimi tempi, il John August già autore di Dark Shadows, La Sposa Cadavere, Big Fish (ma anche i due Charlie's Angels). La produzione è quella degli ultimi tempi, la Disney. L'ambientazione, la solita, di tutti i tempi: personaggi creepy con la faccia triangolare e molta matita intorno agli occhi e qualche dente di fuori e la gobba. Il meno patchwork, si chiama di cognome Frankenstein. Victor, di nome. Asociale, emarginato, sempre chiuso in soffitta a smanettare con il tostapane della madre, col frullatore, con le prese della corrente, con il mixer, il frullino, il fornetto. Il padre lo vorrebbe giocatore di baseball. I compagni lo vorrebbero in gruppo solo per la mostra dei progetti di scienze, perché ha la vittoria assicurata. Non vi ricorda, largamente, niente, questo protagonista pre-adolescente in clima goth?

L'errore di questo film in bianco e nero (con una fotografia immensa) è che esce dopo uno a colori (e che colori!), ParaNorman, una vittoria che pensavamo fosse certa dappertutto e su ogni cosa, prima di vedere Ralph e prima che Le 5 Leggende fosse stabile in classifica americana tra i cinque film più visti del mese. Come quello della Laika, il film della Disney fa affidamento a un climax cittadino che là sfociava in una festa semi-patronale e qua in una fiera semi-scolastica che si tiene l'ultima parte del film; là c'era una strega, qua una serie di creature tornate in modo elettrifico dal mondo dei morti (scimmie di mare, gatto-strelli, tartarughe giganti) e in entrambi i casi il protagonista, reietto sociale, si circonda di persone che prima se lo filavano appena e tutti insieme appassionatamente sconfiggono il male, fino a raggiungere l'approvazione della città. Il tema del film, in realtà, e cioè ciò che viene “rubato” ai due corti precedenti, Vincent (che è all'interno di Cinema 16) e l'omonimo Frankenweenie, è la storia di una separazione non accettata per cui si riporta in vita dal mondo dei morti il cagnetto domestico. E questa è la parte migliore: il (seppur silenzioso, e breve) saluto a tutti quei film anni '20 che giocavano sul ruolo e la figura del pazzo da laboratorio circondato da pozioni e intrugli e soprattutto saette luminose e rivoli di elettricità, che era già stato salutato un lustro fa da Almodóvar. Ma l'immenso repertorio lasciatoci da Mary Shelley non viene nemmeno preso in considerazione, e si ritorna sulle solite figure e i soliti puppet che nelle versioni disegnate quasi ci piacciono di più.

Il dettaglio più simpatico, in questo primo grande cartone animato della storia in cui non c'è neanche una battuta, in cui non si sorride mai: che al cinema del paese stanno proiettando Bambi.

il film norvegese.

Kon-Tiki

id., 2012, Norvegia, 118 minuti

Regia: Joachim Rønning & Espen Sandberg

Sceneggiatura originale: Petter Skavlan

Con la consultazione di Allan Scott

Cast: Pål Sverre Valheim Hagen, Agnes Kittelsen,

Anders Baasmo Christiansen, Gustaf Skarsgård, Tobias Santelmann,

Odd Magnus Williamson, Jakob Oftebro

Voto: 7.9/ 10

_______________

Quando questo blog profumava ancora di rosa ed io odoravo di diligenza e mi sorbivo tutti i film che tutti gli stati mandavano agli Oscar mentre pregavano le loro divinità per la nomination al Miglior Film Straniero, era successo che m'ero imbattuto anche nei bizzarri film nordici, tipo quello norvegese, che si chiamava Happy Happy e parlava di uno scambio di coppie tra le baite sulla neve e un ri-cambio finale tra i giochi di società. Era, protagonista di quel film, Agnes Kittelsen, indimenticabile per i suoi occhi giganti e la sua bocca immensa, ma mai avrei pensato di ritrovarla, un giorno, in un altro film da recensire. E invece.

La Norvegia la ri-scrittura per un filmone colossale, un'epopea, perché la Norvegia, nel 1951, aveva già vinto un Oscar, ma al Miglior Documentario, per questa follia di mare che tale Thor Heyerdahl, antropologo, biologo, archeologo, esploratore laureatosi all'Università di Oslo, aveva registrato in Super8, e la Norvegia, poveretta, un Oscar al Miglior Film Straniero non l'ha mai avuto: soltanto quattro nominations, e nemmeno la partecipazione a tutti gli anni.

Dopo Max Manus, allora, biografia dell'oppositore norvegese durante l'invasione della Germania nazista, con cui pure erano stati inviati all'attenzione dell'Academy, la coppia Joachim Rønning - Espen Sandberg torna al cinema alla grande, alla grandissima, prendendosi praticamente tutti i finanziamenti nazionali per un'altra storia vera, un'altra specie di piccola biografia, di questo Thor Heyerdahl appunto, e di come ha girato il suo documentario dal titolo, pure quello, Kon-Tiki.

Dieci anni trascorsi con la moglie in Polinesia a contatto col popolo di lingua francese ad ascoltare i loro racconti lo porta a supporre, anzi accertarsi della possibilità per i popoli sud-americani di raggiungere l'isola oceanica senza l'utilizzo di grandi mezzi ma solo con una zattera e la corrente naturale, e di colonizzare poi la zona. La progettazione dell'esperimento, del rifacimento della missione, ovviamente non verrà finanziata da nessuno, neanche dai più aperti e disponibili antropologi americani, ma la testa dura di Thor, che in testa ha solo la riga tra i piattissimi capelli biondi di Pål Sverre Valheim Hagen, gli farà incontrare un finanziatore che diventerà il Mulan della ciurma, quello fuori luogo, quello che fa sempre la cosa sbagliata, che si preoccupa del legno che assorbe l'acqua e delle corde che si allentano.

Dalla partenza in Perù in poi, anche qui, è tutto un rimando ai film d'avventura e di sopravvivenza e di lotta contro le intemperie del mare. È, ancora, una Vita Di Pi non capitata ma scelta, non solitaria ma in compagnia: uno suona la chitarra, uno cerca di far funzionare la radio, uno traccia il percorso fatto sulla cartina disperandosi perché il vento soffia a nord e non ad est. Anche qui ci sono le balene, gli squali, i pesci volanti, le meduse luminose. Anche qui la telecamera fa peripezie e ci mostra i poteri del cinema: a volte va sott'acqua, a volte ci illude che sta per succedere qualcosa. E mentre Pi pareva girato in uno stanzone gigante con degli elementi posticci intorno alla barca, qui la zattera (troppo perfettamente costruita) pare si trovi sul serio in mare, che sobbalzi ad ogni onda, mentre gli uomini a bordo dimagriscono sempre di più e si ricoprono di barbe biondissime, quasi bianche.

Un The Aviator nordico, un kolossal che nella prima parte dimostra quanto anche un Paese così poco considerato a livello cinematografico possa essere accurato nella ricostruzione degli anni '30, nelle macchine e nei locali e nei vestiti, nella prefazione-flashback a cui poi si ritorna. Certo, un film la cui storia è trita e ritrita e palesemente prevedibile, ma intorno alla storia c'è sempre dell'altro, e questo film è fatto di quell'altro, e l'America l'ha messo tra i nove migliori film stranieri di quest'anno.

mercoledì 26 dicembre 2012

se mi baci ti dico di sì.

Tormenti

Film Disegnato

id., 2011, Italia, 80 minuti

Regia: Filiberto Scarpelli

Sceneggiatura originale: Furio, Giacomo e Filiberto Scarpelli

Soggetto e disegni: Furio Scarpelli

Voci: Alba Rohrwacher, Luca Zingaretti, Valerio Mastandrea,

Omero Antonuti, Elio Pandolfi

Voto: 7.7/ 10

_______________

Come tutte le storie, questa è una storia che si narra da sé.

Ma dietro di sé, c'è la voce narrante di Omero Antonuti, timbro cardine e brillante di certo cinema italiano, voce di nonno che spiega nel dettaglio gli aspetti meno noiosi delle fiabe quando siamo a letto, voce splendida che qui si avvale di una splendida, più che splendida sceneggiatura, un testo fuori campo arguto, intelligente, pieno di frasi che se fossero in un libro le sottolineeremmo.

Brillano anche i dialoghi, che sono quasi tutti chiusi in questo triangolo sentimentale: la modesta Lolli, poca cultura e poca vita mondana e tanta giovinezza sotto un caschetto nero ondulante, si imbatte, durante una serata di gala, nel Rinaldo Maria Bonci Pavonazzi che esplode fuori dal petto di quest'uomo non così giovane, non così piacente (anzi, racchio), il quale alla prima frase «lo spumante mi pizzica il naso» perde la testa e cade innamorato. Più o meno. Mentre Lolli, stregata da tanta cultura, affascinata dalla divisa e dalla compostezza e, soprattutto, dall'eleganza, gli va dietro come il cane al padrone. E lui passa i giorni a offrire bicchieri raccontando le sue posizioni nel mondo, e lei passa i discorsi ad ascoltare e non guardare. Finché questa relazione di formazione la farà crescere, e andare via, e lasciare questo borioso personaggio tanto odiato dal narratore nel suo crogiolarsi, nella sua disperazione, che lo porteranno a vedere le prostitute solo per parlare di sé.

Lolli, riprendendosi dal tempo perso con «lo stronzo», frequenterà un altro locale con dell'altra gente e squadrerà il volto greco e la prodezza sportiva di Mario Marchetti, pugile che ogni tanto vince e ogni tanto no, con ideali comunisti e parlata romanesca, l'opposto di Rinaldo insomma, e perderà la testa per lui, al punto da seguirlo in guerra, con la truppa anti-fascista e anti-nazista, l'anti-truppa insomma, mischiata a tedeschi e francesi e americani.

Nella bocca del Pavonazzi, cognome che mai fu più azzeccato, c'è Luca Zingaretti che ora squilla come un megafono ora si contorce per l'artrite; dietro a Mario invece Valerio Mastandrea, che ha questo potere di farci credere sempre che stia improvvisando, sempre così naturale, sempre così spontaneo... Si incontrano in sala di doppiaggio, entrambi, con Alba Rohrwacher che è qui protagonista assoluta, e si salutano poco dopo aver condiviso lo schermo per Il Comandante E La Cicogna. Alba è sempre se stessa, e la sua faccia corrucciata e ingenua viene spesso in mente nel sentirla parlare e conversare col narratore.

Ma non si tratta di bocche che si aprono e persone che si muovono.

Tormenti (che titolo magistrale!), che esce ora in DVD nei negozi e in edicola con Ciak e Panorama, è un “film disegnato” perché così è, disegnato, e non animato: la famiglia Scarpelli ha messo insieme i disegni lasciati dal buon Filiberto, giornalista, disegnatore di satira, avanguardista morto nel '33, disegni ora troppo sporchi ora con i contorni troppo larghi, minuziosi o abbozzati, i cui personaggi non sempre si riconoscono tra una scena e l'altra, e sotto la sceneggiatura di Furio Scarpelli, figlio, li mette in ordine a formare una storia d'amore e di guerra - con la maestria di chi ha regalato le storie migliori al cinema italiano; Furio è infatti “quello Scarpelli” che insieme ora ad Age ora a Monicelli ha ricevuto tre nominations all'Oscar per I Compagni, Casanova 70 e Il postino (ma ha anche scritto Sedotta E Abbandonata, C'eravamo Tanto Amati, Opopomoz...). E se all'inizio questo nuovo genere di animazione ci è un po' ostico, ci abituiamo dopo pochissimo, un po' perché abbiamo un immenso oratore, un po' perché, in questo libro con figure, c'è anche la musica degli anni '20 che abbiamo dimenticato, e che ci fa sorridere.

lunedì 24 dicembre 2012

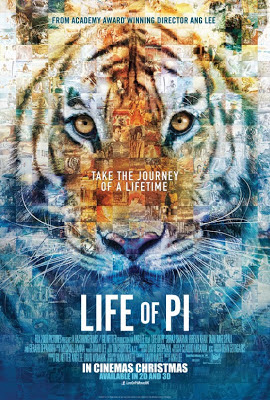

il giovane e il mare.

Vita Di Pi

Life Of Pi, 2012, USA/ Cina, 127 minuti

Regia: Ang Lee

Sceneggiatura non originale: David Magee

Basata sul romanzo Vita Di Pi di Yann Martel (Piemme)

Cast: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Rafe Spall,

Gérard Depardieu, Ayush Tandon, Tabu, Adil Hussain

Voto: 8.1/ 10

_______________

Uno sguardo nell'acqua di notte, dopo giorni di stenti e di digiuno, giorni passati a lottare per la sopravvivenza contro piogge di pesci, maremoti di balene, cibo da spartire con una tigre del Bengala. Un'occhiata nell'acqua buia e l'allucinazione: un pesce, assalito da un calamaro, e poi un mosaico di altri animali, quelli dello zoo dell'infanzia, dell'orto botanico della famiglia indiana, animali che si staccano dal grappolo e se ne vanno nel mare, e poi altri pesci, altre luci, la telecamera che avanza tra le alghe, tra le bolle, ecco: si forma un volto, e poi ecco: la nave affondata, la nave su cui era tutta la famiglia, tutti gli animali dello zoo, del giardino botanico, tutte le speranze del passato, i ricordi.

Poi, l'incanto, l'allucinazione finisce. E tutto il film vale questa scena.

Perché, in fondo, il film, ha solo questo: una trama piccola piccola che si riassume in una riga e mezzo (uno scrittore col blocco si fa raccontare da un sopravvissuto a una tempesta il modo fantastico in cui ha passato i mesi in mare, su una barca con una tigre) e, intorno a questo, intorno a questo indiano e a questa barca bianca e a questa tigre, tutto ciò che Dio ha creato, tutta la natura, la fauna marina, la flora. Tutta fatta in digitale, con effetti che riceveranno un Oscar mai meritato così tanto, perché mentre ne Lo Hobbit e ne Il Cavaliere Oscuro ci sono sempre le solite cose, le solite mura che crollano, i soliti macchinari che volano, i draghi che sputano fuoco, qua c'è l'enciclopedia della scienza, un orango, una zebra, una iena, che si muovono come si muoverebbero nella realtà, che ansimano, si azzannano, vomitano acqua salata.

C'è, però, poi, anche un attore protagonista colto nel fiore della sua giovinezza (Suraj Sharma) che si sorbisce interamente l'ora e mezzo centrale della storia, dopo un tremendo inizio un po' sempliciotto e molto scolastico e prima di una conclusione tremenda in cui tutto si racconta ancora, ma con una diversa cattiveria. Un attore protagonista che avrebbe avuto occasione di sfondare e invece non ce la fa, eppure dietro alla macchina da presa c'è Ang Lee, Ang “La Tigre E Il Dragone” Lee, Ang “Brokeback Mountain” Lee, Ang “due Oscar alla regia e due Leoni d'Oro” Lee, che dopo il successo coreano e quello americano che ha consacrato Heath Ledger e Michelle Williams (Jake era già consacrato) è tornato in terra natìa con Lussuria e poi ancora in America con Motel Woodstock e dati gli insuccessi (eppure era a Venezia col primo e a Cannes col secondo) s'è dato al 3D, alla follia visiva, alla finzione posticcia. E ha fatto centro: il “nuovo Avatar”, come è stato definito, è l'anti-Avatar in realtà: due personaggi in tutto, nessuna nuova lingua, nessuna invenzione floreale, nessuna copia da vecchi film Disney; però tanto immaginario: l'arca di Noè, Mosè che apre le acque, Dio che crea tutto questo in cinque giorni, Adamo ed Eva, oppure Melville, Conrad, Swift e tutti quei romanzi di formazione adventure in cui si impara ad ammaestrare un animale o a riconoscere un'isola carnivora.

È un film dall'impatto un po' particolare: asettico, per colpa della telecamera che pare sempre muoversi in una sola stanza (come in effetti è) nonostante siamo in pieno oceano, eppure la telecamera si muove!, si sommerge e si salva, ma la musica non sempre la aiuta e la scena iniziale nemmeno: tratto dal libro di Yann Martel, piccolo cult di qualche anno fa nel mondo e persino in Italia, viene affrontato, nella sceneggiatura di David Magee (visionario scrittore che ha esordito col botto, scrivendo Neverland e candidandosi all'Oscar) come film che svela la nascita del libro, con un co-protagonista senza nome che resta a pranzo (e poi a cena) a farsi raccontare la lunga vicenda prima, e la versione modificata poi. Per lasciarci col dubbio. E chiederci: noi, quale preferiamo?

Iscriviti a:

Post (Atom)